ノーコードで社内アプリを導入する完全ガイド:失敗しない進め方・事例・ツール比較まで

「Excelとメール運用が限界」「ベンダー任せではなく内製で回したい」。そんな企業でも着実に成果を出せるのが、ノーコードによる社内アプリ導入です。

本ガイドは、リテラシーに自信がない方でも一歩ずつ進められるよう、基本の考え方、ロードマップ、ツール選定、費用・スケジュール、失敗回避、セキュリティ、そして伴走ナビの支援メニューまでを網羅的に解説します。読み終えたら、明日から着手できる具体的なステップが手元に残るはずです。

目次

- 1 ノーコード導入の前に押さえる基本:できること・できないことと、向き不向きの見極め

- 2 社内アプリ導入のロードマップ:現状整理→プロトタイプ→運用改善を短サイクルで回す

- 3 ツールの選び方:kintoneを軸に”社内で回せるか”で評価し、他選択肢と使い分ける

- 4 費用とスケジュールの目安:1〜3か月で価値を出す”スプリント計画”と体制づくり

- 5 失敗あるあると回避策:要件過多、属人化、放置アプリを未然に止めるチェックリスト

- 6 定番3領域の具体事例:申請、台帳、ワークフローをこう変える

- 7 セキュリティとガバナンス:小規模でも”ここだけは守る”運用ルール

- 8 伴走ナビの支援:事例豊富・DX内製化・kintone活用で”自走チーム”をつくる

- 9 よくある質問(FAQ):導入前の不安を解消

- 10 まとめ(明日から始める”スモールスタート計画”)

ノーコード導入の前に押さえる基本:できること・できないことと、向き不向きの見極め

ノーコードは「プログラムを書かずに、画面と項目、業務ルールの組み合わせでアプリを作る」方法です。フォーム、一覧、承認、通知、集計といった社内業務の”王道パターン”を素早く形にできます。

最大の価値は、試作と改善を高速に回し、現場の学びをすぐ仕様に反映できること。一方で、極端に特殊なUIやミリ秒単位の処理、複雑な最適化計算などは不得手です。

初期は「申請・台帳・ワークフロー」といった反復業務から着手し、必要に応じてプラグインやAPI連携で段階的に広げるのが安全です。

適用を見極める際は、入力者の多さ、ルールの単純さ、実行頻度という三要素を見ます。紙・Excel・メールで回っている業務ほど伸びしろが大きく、ビフォー/アフターの変化を社内に示しやすい領域です。

逆に、関係部門が多く要件が曖昧な”全部入りシステム”は最初の一歩に不向き。小さく始めて成果を見せ、周辺へ横展開していく設計が、定着と合意形成の両面で最短距離です。

ノーコードとは何か:コードの代わりに「画面・項目・ルール」で要件を表現する

ノーコードは、従来の仕様書(ER図やAPI設計)を、現場が理解しやすい画面のワイヤー(項目名・並び順・必須/任意)と業務ルール(承認者・通知先・期日)に置き換えるアプローチです。

開発の”翻訳コスト”が減るため、合意形成が速く、MVPの実装と検証を短いサイクルで回せます。

例えば経費申請なら、入力フォーム1枚、一覧1本、承認フロー1本、通知1種類から着手し、差し戻し理由や滞留時間を見ながら微修正するだけで、使い勝手は大きく変わります。完成を目指すより、使いながら育てる前提に切り替えることが成功の鍵です。

できること・できないこと:定型業務の自動化は得意、特殊要件は”後追い”で賢く対応

ノーコードが得意なのは、入力→承認→記録→検索→通知という流れの自動化と可視化です。台帳の重複やメール承認の滞留、証跡の散逸といった”あるある”を同時に解決できます。

外部サービスとの連携も、APIやWebhookを使えば段階的に拡張可能です。ただし、極端に複雑な分岐や重い計算、リアルタイム双方向同期は負荷が高く、運用ルールで当面吸収し、利用実績を見て必要箇所だけをローコードで拡張するのが現実解。

運用面では、権限・監査・バックアップを最初から設計に含めないと、後で”直せない負債”になりがちです。

向いている業務の見分け方:紙・Excel・メール起点の反復業務から始める

着手業務を選ぶ判断基準はシンプルです。

- 入力者が多い(影響が大きい)

- ルールが単純(合意形成しやすい)

- 実行頻度が高い(効果が測りやすい)

この条件に合うのが、備品・旅費・各種申請、顧客/案件/資産台帳、定例タスクのワークフローなど。まずは一領域で“数字で効果がわかる”成功体験を作り、社内事例として共有すると、以降の横展開が格段にスムーズになります。

反対に”関係者が多く言語化が進んでいない横断システム”は後回しにして、MVPの学びを持ち込むのが賢い順番です。

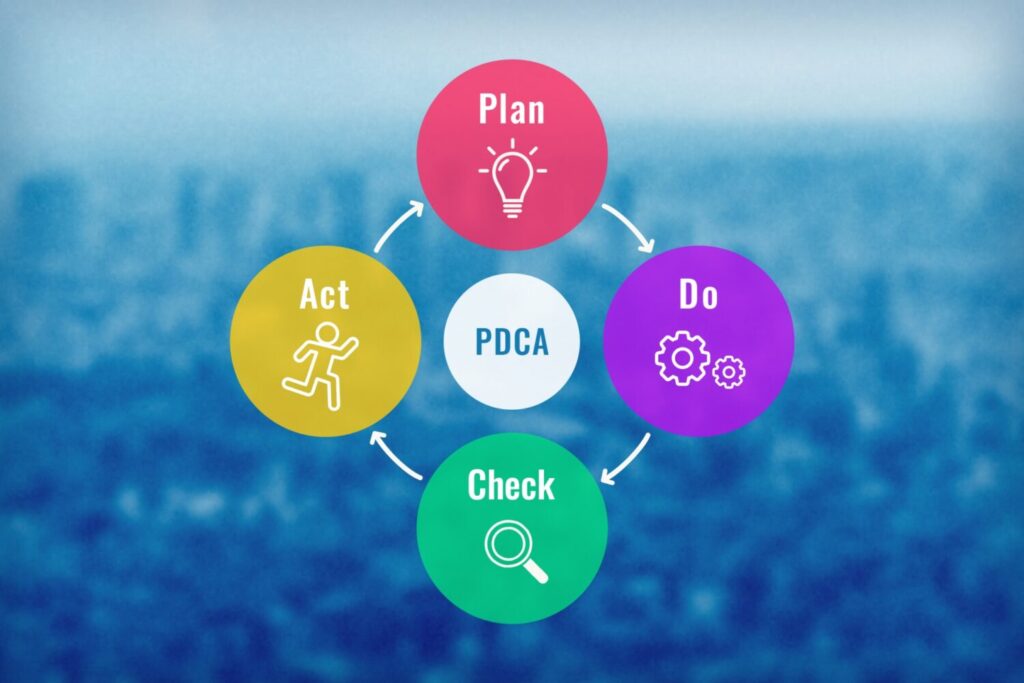

社内アプリ導入のロードマップ:現状整理→プロトタイプ→運用改善を短サイクルで回す

最短で価値に辿り着く道筋は、現状整理(棚卸し)→プロトタイプ→運用改善の3ステップです。各フェーズを1〜2週間のスプリントで刻み、完成度よりも”触って学ぶ”ことを優先します。

ポイントは、要件をダイエットし、画面とルールを最小構成で試すこと。計測する指標(入力時間、承認リードタイム、差し戻し率、未処理件数)を事前に決め、数値で意思決定する文化を同時に育てます。

これにより、属人的な好みの議論から解放され、“数字で良し悪しを語る”改善サイクルが回り始めます。

STEP1 現状整理:紙・Excel・メールの棚卸しで「最小の必須」を炙り出す

最初にやるべきは、関係資料を机上に並べる物理的な棚卸しです。申請書式、Excel台帳、メール文面、社内規程を集め、項目名・型(文字/数値/日付/選択)・必須/任意・承認者・通知先・保管場所を一覧化します。

この時点で重複項目や使われていない欄が見つかるため、“無くても回る”項目は捨てる決断が肝心。さらに、例外処理は当面ルールで吸収し、後から”件数が一定を超えたら機能化”の原則で運用します。

棚卸しの成果物(1枚絵)が、そのままプロトタイプの設計図になります。

STEP2 プロトタイプ:入力1画面・一覧1本・承認1ルートで”まず動かす”

プロトタイプでは、画面1枚・一覧1本・承認1ルート・通知1種類に割り切り、2週間で触れる状態にします。見た目の細部より、迷わない並び順・明確なラベル・最低限の必須項目を優先。

小規模なパイロットで実データを流し、入力時間や滞留時間、差し戻し理由を計測します。”作る→使う→直す”を軽く速く回すため、変更は週次で反映。

社内レビューではデモと指標の変化をセットで示し、感覚ではなくデータで次の修正点を合意します。

STEP3 運用改善:要望の見える化、ロール権限、ログ活用で”続く仕組み”にする

リリース直後は要望が集中します。受付→評価→対応→周知のフローを決め、”対応した/保留/却下”を必ず返信して透明性を担保。

権限はユーザー個別ではなくロール単位で付与し、異動・退職にも強い運用にします。ログは抑止力であり改善の材料。提出数、承認リードタイム、差し戻し率、未処理件数を定点観測し、数字で優先順位を決める習慣を根付かせます。

バックアップとエクスポートの手順書、担当交代時のチェックリストもこの段階で整備すると、継続性が段違いに上がります。

ツールの選び方:kintoneを軸に”社内で回せるか”で評価し、他選択肢と使い分ける

ツール比較はスペック表だけでは判断できません。重要なのは、自社の体制と文化で回せるか、現場が自走できるかです。

評価軸を整え、実際に30分触って“自分で直せる感”があるかを確かめましょう。日本語サポート、拡張性、権限管理、費用の読みやすさ、内製のしやすさの5点を土台に、kintoneを中心とした使い分けを解説します。

選定基準5つ:サポート、拡張性、権限、費用の見通し、内製しやすさ

- 日本語サポートとコミュニティ: 問い合わせのしやすさ、学習リソースの豊富さは継続率に直結します。

- 拡張性: プラグインやAPI、JavaScriptによる段階的なローコード拡張が可能か。

- 権限管理の粒度: 項目・ステータス・アクション単位での制御や監査ログの有無。

- 費用の読みやすさ: ライセンスだけでなく教育・初期改善・運用工数まで見積もれるか。

- 内製のしやすさ: 画面やフローの修正が運用中でも安全に行える設計思想か。

これらが揃うと、小さく始めて大きく育てる戦略が取りやすく、ベンダーロックインの回避にもつながります。

kintoneの強み:運用中の変更耐性と”現場主導の改善”に相性が良い

kintoneはフォーム、一覧、グラフ、プロセス管理、権限、通知までを一貫して設計できます。運用中でも項目の追加・並び替え、承認フロー修正が比較的安全に行えるため、現場の学びを即反映しやすいのが大きな利点。

プラグインやJavaScript拡張、外部SaaSとのAPI連携も豊富で、まずはノーコード、必要箇所のみローコード化という”スライド式の拡張”に向いています。

“早く回して、実データで直す”文化を根付かせたいチームには、費用対効果が出やすい選択肢です。

他の選択肢の使い分け:Notion/Googleフォーム+スプレッドシート/Power Apps

Notion: ドキュメント中心の運用や軽量台帳、ナレッジ共有に強み。細かな権限・監査要件が厳しい場合は設計に工夫が必要です。

Googleフォーム+スプレッドシート: 単発収集やアンケート、軽い申請に最適。初期費用が低い反面、承認や権限の粒度は限定的。

Power Apps: Microsoft 365環境との相性が良く、AD・SharePointを活かしたい企業に向く。IT部門のガバナンス下での展開がしやすいのが利点。

既存利用ツール、セキュリティ要件、将来の拡張計画を照らし合わせ、最初のMVPに最も適した1本を選びましょう。

費用とスケジュールの目安:1〜3か月で価値を出す”スプリント計画”と体制づくり

「いくら掛かって、いつ動くのか?」は導入前の最大の関心事です。ここでは、ライセンス+設計+教育+初期改善で費用を見る考え方と、2週間単位で回すスプリントの進め方、そして役割分担の型を紹介します。

重要なのは、初期の1〜2か月を学習投資期間と位置づけ、内製担当がまとまった作業時間を確保すること。時間の投下が、そのまま成功確率に跳ね返ります。

コスト内訳の考え方:ライセンスだけでなく”学習と改善”を予算化する

費用は、月額ライセンスに目が行きがちですが、実際の成否を分けるのは要件整理・教育・初回改善の時間です。最初のサイクルで不満が噴出しても、”改善バッファ”の予算と枠を確保していれば即応できます。

教育は座学よりハンズオンが定着しやすく、自社データを使って“明日から運用できる”状態にするのがコツ。結果として外注依存より継続コストが下がり、改善の自由度が増します。

最短ルートのWBS:棚卸し→試作→パイロット→改善を2週間刻みで

WBSは2週間を1スプリントとし、棚卸し(1)→試作(2)→パイロット(2)→改善(1)のように刻みます。各スプリントのゴールは数値で定義(例:入力時間30%短縮、承認リードタイム2日以内)。

レビューはデモ+指標の二本立てで、次スプリントに持ち越す改善項目は最大3つに絞ると前進が明快です。“連続する小勝ち”を積み上げることで、社内の納得と勢いが自然と生まれます。

体制づくり:業務オーナー・内製担当・IT管理の三位一体で進める

成功プロジェクトは、業務オーナー(KPIと運用ルール決定)・内製担当(画面とフロー実装)・IT管理(権限・セキュリティ・監査)が明確に役割分担されています。

定例は週30分で、課題はボードで可視化。意思決定を速め、個別対応の属人化を防ぎます。ロールベースの権限設計と、月次の軽い監査をセットにすると、スピードと安心の両立が可能です。

失敗あるあると回避策:要件過多、属人化、放置アプリを未然に止めるチェックリスト

失敗の多くは技術ではなく運用設計の問題です。“作る”より”削る・任せる・続ける”を意識し、初期から負債を作らない仕組みを入れましょう。ここでは、よくある落とし穴と実践的な回避策をまとめます。

“全部入り”の罠を避ける:MVPと後追い実装で細く長く育てる

最初から例外対応まで搭載すると、画面は複雑化して誰も使わなくなります。“無くても回る機能”を最初に削る勇気が、結局は最短ルートです。

例外は運用で一時吸収し、件数が一定以上になったら機能化。この”後追い実装”は品質と速度のトレードオフを最適化します。

合わせて、運用ルール(申請期限・差し戻し基準・緊急時の手当)を先に固めると、システム側の要件が自然に痩せ、設計がシンプルに保てます。

権限と監査ログの基本:ロール運用と”見る人を決める”だけで事故は減る

権限はユーザー個別ではなくロールに付与し、入社・異動・退職をロールの付け外しで運用します。これだけで設定漏れと過剰権限の大半は避けられます。

監査ログは誰が・いつ・何をしたかを後追いできる抑止力。月次の簡易監査(大量一括更新、営業時間外の大量アクセスなど)を行い、気づきを改善計画に織り込むと、セキュリティと継続改善の車輪が回ります。

定着のカギ:短尺動画+一枚マニュアル、そして”必ず返信”のフィードバック運用

アプリは使われて価値が出ます。教育は2〜3分の短尺動画と1枚マニュアルの併用が効果的。画面キャプチャに矢印と番号を付け、“見た瞬間に迷わない”構成にします。

フィードバックはフォームで常時受付し、対応/保留/却下のいずれかを必ず返信して透明性を担保。月初に前月のKPIと改善点を全社共有すると、ユーザーが”自分ごと”として参加しやすくなります。

小さな不満を素早く潰すことが、長生きするアプリの共通点です。

定番3領域の具体事例:申請、台帳、ワークフローをこう変える

「本当に良くなるの?」という疑問に、ビフォー/アフターで答えます。まずは一領域で確実に成果を出し、それを材料に横展開していくのが王道です。現場の負担が重く、効果が数字で出やすい領域から始めましょう。

経費・各種申請:フォーム化と自動承認、証跡一元化で締め作業が楽になる

ビフォーは紙・メール・Excelが混在し、証憑の所在不明、承認の滞留、支払状況の不透明が常態化。

アフターは、フォーム入力→ルールに基づく自動ルーティング→ステータス可視化→チャット通知が一連で回ります。領収書は画像で記録され、差し戻し理由も蓄積。

月次締めでは未処理一覧→最終承認→会計エクスポートまでの導線が明確になり、担当者への問い合わせが激減します。まずは旅費・備品など頻出申請から始めると、現場がすぐに楽になり、社内支持が集まりやすくなります。

顧客/案件/資産台帳:最新版不明と重複更新を”単一の正データ”に集約

Excel台帳は便利な反面、最新版不明・二重更新・誤消去のリスクが避けられません。

アプリ化すると、単一の”正”データに集約され、変更履歴と変更者が自動記録。フィルタ/集計/グラフで状況把握が速くなり、期限通知やアラートで“気づいたら遅れた”が激減します。

権限で閲覧・編集を切り分ければ情報漏えいの不安も抑制。関連レコードで顧客⇄案件、契約⇄資産を紐づけると、点在情報がつながり、部門横断の問い合わせも減ります。

タスクとワークフロー:漏れ防止・期日管理・テンプレート化で”止まらない業務”へ

口頭やメール依頼は消えやすく、抜け漏れの温床です。ワークフロー化により、誰が・いつまでに・何をするかが明確になり、期日超過は自動リマインド。

承認・レビューのステップも可視化され、状況が一目でわかります。繰り返し作業はテンプレート化して、開始と同時に必要タスクを自動発行。担当替えや休暇時も業務が止まりません。

まずは月次の定例(締め・棚卸し・チェック)を仕組み化し、効果を実感してから範囲を広げましょう。

セキュリティとガバナンス:小規模でも”ここだけは守る”運用ルール

スピードはノーコードの魅力ですが、速さと統制はワンセットです。最小の投資で効果の高いセキュリティ対策と運用ルールを先に入れておくと、安心して改善サイクルを回せます。

特に個人情報や機微情報を扱う場合は、権限とログの設計が生命線です。

権限・監査・バックアップ:最小権限と”戻れる道”の確保でリスクを抑える

権限は最小権限の原則で、閲覧・編集・承認を分離。ロールに付与して個別権限は極力避けます。

監査ログは管理者が月次で確認し、大量更新や営業時間外の異常操作を検知。バックアップは定期エクスポートやスナップショットで“戻れる道”を確保します。手順は運用手引きに明文化し、担当交代時の引き継ぎ負荷を下げましょう。

個人情報・機微情報の扱い:見えなくてよい人に見せない設計を徹底する

一覧では不要項目を非表示、詳細画面も権限で段階的に開示。ダウンロードは申請制にし、出力ログを保存します。

画面上のマスキング、検索結果の絞り込み、外部共有時の期間限定アクセスと契約上の取り決め(守秘・再委託禁止など)をセットで運用。“取り出せる/見える”行為に跡を残すのが抑止力になります。

外部連携の注意点:APIキー管理、権限範囲、障害時手順をルール化する

APIキーは保管場所と権限範囲を明記し、担当交代時の手当を手順化。Webhookは障害時のリトライや一時停止、監視通知のチャンネルを準備。

本番反映前のチェックリストとテスト環境を用意し、変更のたびに必ず通す文化を作ると、事故は激減します。

伴走ナビの支援:事例豊富・DX内製化・kintone活用で”自走チーム”をつくる

「最初の一歩を並走してほしい」「現場が自分たちで回せるようになりたい」。

伴走ナビは、現状診断→要件ダイエット→実装→教育→定着までを”伴走型”で支援します。単発外注ではなく、内製の型を組織に残すことに重心を置いているのが特長です。

現状診断と要件ダイエット:最短で価値に届く”削る設計”を一緒に作る

棚卸しテンプレートで現状を短期で可視化し、MVPの核となる画面・項目・承認に削ります。例外は運用で当面吸収し、件数を見て後追い実装。

初回リリースの距離を最短にし、早い勝ち体験を作って社内の空気を変えます。並行してKPIを設計し、改善を数字で語れる状態を整備します。

kintone内製ブートキャンプ:実案件をハンズオンで作り、翌日から”自分で直せる”へ

座学ではなく実案件を題材に、フォーム設計、プロセス、権限、監査、マニュアル、周知までを短期集中で実施。チェックリストと再現手順を提供し、教育と成果物が同時に手に入る形で自走力を高めます。

受講後は、運用中の細かな変更を社内で回せるようになることを目標にします。

事例と成果:入力時間の短縮、承認の滞留改善、属人化の解消を積み上げる

経費申請のデジタル化で入力時間を大幅短縮し、承認の可視化でリードタイムを半減した例。顧客・案件台帳の一元化で最新版不明が解消し、部門間の問い合わせが減少した例。定例タスクのテンプレート化で漏れがなくなり、属人化の解消につながった例。

小さな勝ちを積み上げ、全社展開の土台にしています。

よくある質問(FAQ):導入前の不安を解消

IT担当がいないけど大丈夫?

大丈夫です。最初は入力1画面・一覧1本・承認1ルートの最小構成で始め、現場の担当者が触りながら学べるようにします。

教育は短尺動画と1枚マニュアルで十分機能します。“自分で直せる感”を最初に掴めれば、その後の改善は加速します。必要に応じて、伴走ナビが最初の数スプリントを並走し、型を一緒に作ります。

将来、機能拡張や外部連携はできる?

可能です。最初はノーコード、必要箇所のみローコードという方針なら、無理なく広げられます。

連携はAPI/Webhookを前提に設計し、キー管理や権限範囲、障害時手順をルール化すれば、リスクを抑えつつ機能を足していけます。まずは“効果が数値で出た箇所”から投資するのがコスパ最良です。

まずはどの業務から始めればいい?

入力者が多い・ルールが単純・頻度が高い業務がおすすめです。

具体的には、旅費・備品などの申請、顧客/案件台帳、月次の定例タスク。いずれも効果が短期間で数字に出やすく、社内への説明材料になります。最初の成功を”事例化”してから横展開しましょう。

まとめ(明日から始める”スモールスタート計画”)

完璧より着手、全部よりMVP、外注より内製の型。この3つを合言葉に、明日から一歩を踏み出しましょう。手順はシンプルです。

- 今日: 紙・Excel・メールを集め、項目と承認の棚卸しを1枚にまとめる

- 今週: 入力1画面・一覧1本・承認1ルートで試作し、実データでパイロット

- 来週: 入力時間・滞留・差し戻しの数字を見て週次で改善、短尺動画と1枚マニュアルで周知

意思決定者には、入力時間の削減・承認リードタイム短縮・統制強化を数字で提示し、ライセンス費だけでなく学習と初回改善への投資が継続コストを下げることを伝えましょう。

最初の一歩を伴走してほしい方は、事例豊富・DX内製化・kintone活用に強みを持つ伴走ナビへお気軽にご相談ください。迷ったら小さく始める。始めてから育てる。その一歩を、一緒に。