社員情報をエクセルで管理する限界:起きがちなリスクと今すぐできる解決策

社員情報をエクセルで管理していると、最新版ファイルが見つからなかったり、修正箇所が反映されていなかったり、権限が曖昧なまま共有されていたりと、細かな不安が日常的に発生します。

問題は”ツールの使い方”ではなく、社員情報という性質がエクセル運用と相性が悪いことにあります。

本記事では「社員情報 管理 エクセル 限界」を分かりやすく整理し、どこまでならExcelで許容できるのか、限界を超えたら何にどう移行すべきか、そして現実的な進め方までを具体例とチェックリストで解説します。

事例豊富な伴走ナビが、DX内製化とkintone活用を前提に”自走できる仕組み”へ導く道筋もあわせて紹介します。

目次

- 1 エクセルでの社員情報管理に今起きていることと「限界」の正体を先に把握しよう

- 2 社員情報 管理 エクセル 限界を具体化する5つの論点(精度・版管理・セキュリティ・法令・工数)

- 3 どこまでならエクセルでOK?「当面継続」か「脱Excel」かを見極めるチェックリスト

- 4 脱Excelの選択肢比較:kintoneを中心に、汎用DB、HR製品、DWH連携まで

- 5 Excelからkintoneへ移行する現実的な手順:90日ロードマップ

- 6 失敗しない要件定義:項目・権限・履歴・更新フローを”運用”から逆算する

- 7 セキュリティと法令対応の基本:最低限ここだけは外さない

- 8 運用・教育・定着化:ツールよりも「回し方」で差がつく

- 9 伴走ナビの支援メニュー:事例豊富・DX内製化・kintone活用で”自走できる仕組み”を作る

- 10 よくある質問:費用・期間・社内説得・既存データの扱い

- 11 まとめ:Excelの”良さ”は活かしつつ、社員情報は”仕組み”で守る(次の一歩を軽くする実践ガイド)

エクセルでの社員情報管理に今起きていることと「限界」の正体を先に把握しよう

エクセルは誰でも使え、導入コストもゼロに近い万能ツールに見えますが、社員情報は「項目数が多い」「更新頻度が高い」「関与者が多い」「法令・監査に耐える必要がある」という特殊性を持ちます。

結果、同時編集・権限設定・履歴管理・監査証跡といった”データベース的な機能”が求められ、ファイルではなく仕組みが必要になります。以下の小見出しで、現場で起きている典型シーン、限界の根本原因、社員情報ならではの難しさを順に分解します。

続く章では、精度・版管理・セキュリティ・法令・工数という観点で”どこが危ないのか”をさらに掘り下げ、判断材料に変えていきます。

- よくある現場シーン:最新版がどれか分からない、差し替え漏れ、式崩れ

- 限界の根本原因:同時編集不可、権限の粗さ、履歴と責任の不透明さ

- 社員情報ならではの難しさ:マスタ項目の多さ、更新頻度、法令と監査対応

よくある現場シーン:最新版がどれか分からない、差し替え漏れ、式崩れ

現場では「社員台帳_最新.xlsx」「社員台帳_最新(本当の最新).xlsx」といった似たファイル名が並び、どれが正か判断不能になりがちです。

担当者が列を追加したり関数を直したりするたびに式が崩れ、別部署がコピーした古い版で作業してしまう状況も頻発します。メール添付やチャットでのやり取りが重なるほど、誰がどの時点で何を修正したかの足跡が消えます。

アクセス権も「部署共有フォルダに置いておく」程度だと、意図せず編集できる人が増え、誤更新や情報持ち出しのリスクが上がります。

さらに、入社・異動・昇格・退職といったイベント対応がファイルの複数箇所に散らばり、更新漏れが連鎖的に発生します。例えば、異動日を人事台帳に入れたのに、在籍一覧・組織図・権限申請台帳への反映が漏れて矛盾が生じる、という“地味な事故”が毎月蓄積し、後で監査やトラブル対応に時間を奪われます。

限界の根本原因:同時編集不可、権限の粗さ、履歴と責任の不透明さ

限界の源流は、エクセルが”単一ファイルを順番に書き換える”前提で設計されている点にあります。社員情報のように多人数が同時に触るデータでは、競合や上書きが避けられません。

クラウドストレージでの共有は確かに便利ですが、細粒度の権限(「本人は自分の情報だけ参照・更新」「上長は部下のみ閲覧」「人事は全件編集」など)を厳密に設定するのは難しく、ワークフローや承認履歴も補助的機能に留まります。

さらに、誰がどのレコードをいつ更新したかという監査証跡が取りにくく、事後検証や是正のコストが跳ね上がります。通知・タスク連携も不得手で、入社手続きや異動処理が”人に依存”しがちです。

結局、ルールで抑え込もうとすると運用が複雑化し、属人化が進み、担当者の異動や退職で一気に回らなくなるという”構造的な脆さ”が現れます。

社員情報ならではの難しさ:マスタ項目の多さ、更新頻度、法令と監査対応

社員情報は、基本属性、雇用区分、所属、役職、等級、勤務地、スキル、資格、緊急連絡先、入退社履歴、異動履歴、教育履歴、資格更新期限、扶養、通勤、在留資格など、マスタ項目がとにかく多いのが特徴です。

しかも、入社・異動・昇格・兼務・休職・復職・出向・退職など、イベント駆動で頻繁に更新されます。これらを単一シートや複数シートで表現すると、正規化(データの分割と関係性の整理)が不足し、同じ情報が複数箇所に重複、整合性維持が人の手に委ねられます。

さらに、個人情報保護や保存期間のルール、監査対応の要件が関わるため、誰がどこまで見て良いか、いつまで保持するか、どの変更をどう記録するかを仕組みとして担保しなければなりません。

エクセルは便利ですが、ここまで来ると”台帳アプリケーション”としての機能が必要で、ファイルの限界が鮮明になります。

社員情報 管理 エクセル 限界を具体化する5つの論点(精度・版管理・セキュリティ・法令・工数)

エクセル運用の問題は「なんとなく不安」ではなく、測れる観点に分解すると意思決定がしやすくなります。ここでは、精度・版管理・セキュリティ・法令対応・工数の5軸で”どの程度危ないのか”を可視化します。

各観点は互いに影響し合い、一つの小さなほころびが全体の事故に波及します。例えば、版管理が曖昧だと精度が落ち、監査での説明が難しくなり、是正の工数が膨らむ——この負の連鎖を断ち切るには、根本で「誰が・いつ・どこを・どう変えたか」をトレースできる仕組みが鍵です。

- 精度の限界:重複・不整合・入力規則の抜け穴

- 版管理の限界:ファイル分散、メール添付文化の落とし穴

- セキュリティの限界:アクセス権の粒度不足と持ち出し

- 法令・監査対応の限界:保存期間・目的外利用・証跡

- 工数の限界:集計・突合・月次更新の隠れコスト

精度の限界:重複・不整合・入力規則の抜け穴

エクセルでも入力規則やプルダウンは使えますが、シート間や複数ファイルにまたがる整合性までは保証しません。社員IDが重複して登録されたり、所属名の表記ゆれ(営業一課/第1営業課)が混在したり、日付形式が統一されず並び順が崩れることは珍しくありません。

関数やVLOOKUP/XLOOKUPでつないでも、列の追加・削除で参照がずれ、気づかないまま”見かけ上は正しく見える誤り”が残ります。これが給与・評価・権限付与など後続プロセスに波及すると、補正のやり直しが連鎖し、信頼性が下がります。

本来は、マスタの正規化・参照整合・ユニーク制約・必須チェック・型チェック・クロスチェックを”レコード単位で厳格に”行うべきで、ここがファイルの苦手領域です。

版管理の限界:ファイル分散、メール添付文化の落とし穴

版管理は”ファイル管理の壁”です。共用フォルダやクラウドで一元化しても、コピー配布やメール添付が一度でも走ると、どれが正なのか判別不能になります。

共同編集ができる形式にしても、承認前の更新を誰が見たか・どの範囲に影響したかまでは追えません。監査で「この値はいつ誰が更新したのか」を問われた時、履歴がセルレベルで残っていないと説明が破綻します。

結果として、重要変更の都度スクショを取る、更新ログを手書きで残すなど、人力の付け焼き刃が増え、運用負荷とリスクの両方が上がります。

セキュリティの限界:アクセス権の粒度不足と持ち出し

社員情報は、全員が見て良いデータと、限られた人しか触れないデータが混在します。エクセルの世界では、シート保護やファイル権限で”ざっくり”守るのが精一杯で、「本人は自分だけ編集可」「上長は部下を閲覧可」「人事は全件編集可」のような粒度をファイル単体で表現するのは困難です。

さらに、ローカル保存やUSB持ち出し、外部委託先への誤送信など、物理的なコピーが容易な点もネックです。結果、情報漏えい時の影響範囲が広がり、回収も困難になります。

法令・監査対応の限界:保存期間・目的外利用・証跡

個人情報は「どの目的で」「どれくらいの期間」保持し、誰がアクセスしたかを説明できる必要があります。ファイルでは、参照履歴の把握が難しく、目的外利用の抑止や保存期限管理が”人の注意力”頼みになりがちです。

監査では、変更履歴や承認の流れ、アクセスログの提示が求められますが、エクセルでは別台帳や別ファイルで補うしかなく、証跡が分散して整合性を欠きやすいのが実情です。

工数の限界:集計・突合・月次更新の隠れコスト

月次の在籍者一覧、組織別人数、資格更新者の抽出、入社・退職レポートなど、定型の集計だけでも人手がかかります。

各種SaaSや給与・勤怠との突合・名寄せが入ると、データクレンジング・VLOOKUP修正・手作業レイアウト調整で半日、時には丸一日消えることも。人が介在する限り、毎月のばらつきとミスが避けられず、改善が定着しにくい点が限界です。

どこまでならエクセルでOK?「当面継続」か「脱Excel」かを見極めるチェックリスト

エクセル継続か移行かは“規模・変動・関与者・統制”の4条件で判断できます。ここでは、目安となる閾値と、当面継続する場合の延命策、脱Excelのサイン、移行前のスリム化手順を示します。

ポイントは「いきなり全部やめない」こと。現状を軽くしてから移すと失敗確率が下がります。

- 当面Excel継続の条件

- 脱Excelのサイン

- 移行前のスリム化

当面Excel継続の条件:件数・更新頻度・関与者・権限要件の閾値

おおよその目安として、以下の条件を満たすなら、エクセルでも当面運用は可能です:

- 在籍者数が50名未満

- 月次の人事イベント(入社・異動など)が月5件未満

- 編集関与者が2〜3名

- 参照権限の粒度要件が「部署単位で閲覧可」程度に留まる

その際は、共有ストレージで単一ファイル運用の徹底、命名規則(例:EmployeeMaster_YYYYMM.xlsx)の固定、更新受付をフォーム化、列の追加禁止、データ検証の強化、ユニーク制約(社員ID)のチェックをルール化しましょう。

さらに、変更依頼をメールや口頭で受けない、受付窓口を一元化するだけでも事故は激減します。延命のコツは「人の判断をなるべく前工程で排除する」ことです。

脱Excelのサイン:改定履歴の追跡不能、属人依存の肥大化、監査指摘の増加

在籍者が100名を超え、組織改編や兼務が増え、部門横断で”同時に”更新したい場面が増えているなら、ファイルの壁にぶつかるタイミングです。

以下のような兆候が揃ったら、仕組み化への移行が投資回収できる局面に入っています:

- 最新がどれかを毎回確認する

- 更新の正しさを後追いで検証する

- 監査で更新履歴の説明に詰まる

人に依存したマクロや個人関数がブラックボックス化している場合も危険信号です。担当者が変わるだけで運用が止まるのは、構造の問題であり、教育では解決しません。

移行前のスリム化:項目整理、コード設計、マスタ統一で”軽くしてから”移す

移行を成功させる最短ルートは、まず現行台帳を痩せさせることです。

以下の作業をエクセル内で先に行います:

- 使っていない項目の削除

- 表記ゆれの統一

- コード体系(部門コード・職種コード等)の定義

- 社員IDのユニーク化

- 履歴テーブルの切り出し(異動・資格更新など)

さらに、入社・異動・退職などのイベントを洗い出し、どの情報がどのタイミングでどこに流れるかを図式化しておくと、移行先でのアプリ設計が一気に楽になります。

脱Excelの選択肢比較:kintoneを中心に、汎用DB、HR製品、DWH連携まで

移行先は1つではありません。自社の要件(カスタマイズ性・スピード・費用・連携)に合わせて選びます。ここでは、kintone、SaaS型HR、スプレッドシート/汎用DB/DWHの3タイプを比較し、向き不向きを示します。

- kintoneの強み

- SaaS型HRとの違い

- スプレッドシート/汎用DB/DWHの使い分け

kintoneの強み:権限の細かさ、履歴、ワークフロー、拡張性と内製のしやすさ

kintoneはレコード単位の権限設定、更新履歴の自動記録、コメントや通知、プロセス管理(承認フロー)を標準で備え、「誰が・いつ・何を変えたか」を追跡できます。

UIが直感的で、ノーコード/ローコードでアプリを内製できるため、要件が変わりやすい社員情報に相性が良いのが強みです。プラグインやAPIで給与・勤怠・SaaSとの連携も容易で、段階的な拡張が可能。

スタートは小さく、現場に合わせて育てる前提の台帳を作れる点が、エクセルからの移行に向いています。

SaaS型HRとの違い:スピードと標準機能の厚み、カスタム余地、費用感

SaaS型HRは入退社手続き、評価、タレント管理など業務ドメインの”完成形”が揃っており、要件が標準に合えば導入は速いです。

一方で、社員情報の項目や権限、独自のワークフローに強いクセがある場合、標準に合わせるコストが発生します。kintoneは自由度が高く、“自社流”を壊さずに段階的に整えるのに向きます。

費用はSaaS型HRの方が高機能・高単価になりがちで、kintoneはスモールスタート・段階拡張の費用設計がしやすい傾向です。

スプレッドシート/汎用DB/DWH:向き不向きと併用パターン

スプレッドシートは”軽い共同編集”には便利ですが、権限・監査・履歴の厳格さは限定的。汎用DB(例:PostgreSQLなど)は強力ですが、開発・運用の専門性が必要です。DWHは分析・集計には最適ですが、日常の台帳更新にはオーバースペック。

実務では、台帳=kintone、分析=BI+DWH、正式帳票=スプレッドシート書き出しのように役割分担すると、現場の使い勝手と統制の両立が進みます。

Excelからkintoneへ移行する現実的な手順:90日ロードマップ

移行は”準備7割・実装3割”。ここでは90日を目安に、段階的に進める工程を提示します。並行運用期間を設け、切替日を明確にし、教育・ドキュメントまで含めて完了とします。

- 0〜30日:現状棚卸しと最小スコープ設計

- 31〜60日:プロトタイプ作成と現場テスト

- 61〜90日:本移行・教育・並行運用の終了

0〜30日:現状棚卸し、項目定義、アクセス権設計、最小スコープ決定

まず、現行台帳の列をすべて洗い出し、使っていない項目の廃止、必須・任意の区分、コード体系の定義を行います。

次に、レコード単位で誰が閲覧・編集できるかを表に落とし、kintoneの権限設計に変換します。入社・異動・退職などのイベントを時系列に並べ、必要な画面・通知・承認を最低限に絞り、最小スコープ(MVP)を決めます。

データ移行は、社員IDを基準にクレンジングしておくと、後続の突合がスムーズです。

31〜60日:プロトタイプ作成、現場テスト、データ移行リハーサル

kintoneでMVPアプリを作り、関係者に触ってもらいながら改善します。リスト・詳細・編集画面のレイアウト、検索条件、一覧の保存、アクセス権の効き方、通知量の調整を現場の運用感で微調整します。

並行して、エクセルからの試験移行を複数回まわし、変換ロジック・型・桁数・日付の癖を潰します。承認フローは最短経路から始め、実運用で詰まる箇所が見えたら追加する方が成功確率が高いです。

61〜90日:本移行、教育、並行運用の終了、運用ドキュメント整備

本番データを投入し、切替日を宣言してエクセルの更新を止めます。ユーザー教育は動画と1枚チートシート(検索・登録・承認・NG例)で短時間・反復を意識。

問い合わせ窓口を一箇所に集約し、初月はレスポンス重視で不満を溜めないことが肝心です。最後に、権限変更手続き、項目追加ルール、月次棚卸し手順、バックアップ方針をドキュメント化して、運用の”型”を固定します。

失敗しない要件定義:項目・権限・履歴・更新フローを”運用”から逆算する

システムは”運用が通る”前提で設計すべきです。Excel的な列思考ではなく、イベントと責任を起点に、誰が・いつ・何を・どこまで触るかを先に固めます。

- 項目設計

- 権限設計

- 更新フロー設計

項目設計:正規化の度合い、コード体系、変更履歴の持たせ方

社員基本、所属(履歴)、職位(履歴)、資格(履歴)、連絡先、在留資格など、履歴を持つものは別テーブル化し、重複を排除します。部門・職種はコード体系を定義し、表記ゆれを防ぎます。

変更履歴は「いつから有効」「いつまで有効」をもたせ、将来の組織再編に耐えるようにします。必須・任意の基準は”後続業務で必要か”で決め、収集しないデータは潔く捨てると、現場の入力負荷が下がり定着しやすくなります。

権限設計:人事・上長・本人参照の境界、部署異動時の自動反映

権限は「本人=自分のレコード参照/限定更新」「上長=配下参照」「人事=全件編集」「監査=参照のみ」など役割ベースで定義します。

部署異動や兼務が発生した際に自動で権限が切り替わるよう、部門マスタとロール連携を設計します。外部委託先や派遣など、境界の管理が曖昧になりやすい対象には期間付き権限を使うと安心です。

更新フロー設計:入社・異動・昇格・退職のイベント駆動で回す

イベントごとに「起票→承認→反映→通知→後続処理」の最短ルートを設計し、通知とタスクで抜け漏れを潰します。

例えば、入社は起票と承認後に、アカウント発行・備品手配・給与・勤怠への連携タスクを自動で起こす、退職は最終出社日の前後で権限剥奪と貸与品回収をチェックリスト化する、といった具合に”仕事の流れ”へ組み込みます。

セキュリティと法令対応の基本:最低限ここだけは外さない

社員情報は“守れて当たり前”。以下の3点を最低ラインとして設計・運用に落とし込みます。

- アクセス制御とログ

- 個人情報保護の実務

- バックアップとBCP

アクセス制御とログ:誰が何をいつ見たか・触ったかを残す

レコード単位のアクセス制御に加え、参照ログと更新ログを保持します。重要項目(氏名・住所・口座・在留資格など)は閲覧権限を限定し、CSVエクスポートは管理者承認制に。

持ち出しの可視化と抑止をセットで行い、疑義があればログから追跡できる状態を維持します。

個人情報保護の実務:保存期間、マスキング、目的外利用防止

保存期間は目的ごとに設定し、満了後は自動アーカイブ/削除を実装します。画面表示では不要時にマスキング(例:口座下4桁のみ表示)を使い、オペレーション上の”見えすぎ”を避けます。

用途外出力を禁止し、利用目的を明文化して教育します。

バックアップとBCP:誤削除・障害・災害への備え

定期バックアップに加え、重要操作前のスナップショット取得、誤削除時のロールバック手順を用意します。災害時にアクセスできる体制(クラウド・多要素認証・代替回線)を整え、訓練で手順を体に染み込ませましょう。

運用・教育・定着化:ツールよりも「回し方」で差がつく

仕組みは作って終わりではありません。現場に根づくまでの運用を設計し、定着の指標を追います。

- 現場向けマニュアルと更新ルール

- 権限申請と変更管理

- 定着化KPI

現場向けマニュアルと更新ルール:誰が・いつ・どの画面で

マニュアルは長文PDFではなく、1〜2分の動画+1枚チートシートで要点に絞ります。よくある更新(住所変更・扶養変更・異動起票など)をユースケース別に並べ、画面キャプチャとNG例を提示。

更新受付はフォームに一本化し、メール・口頭の依頼は受け付けないルールを徹底します。

権限申請と変更管理:異動・兼務・委託の増減に追随する

異動や兼務は権限事故の温床です。人事イベントの承認完了をトリガーに自動で権限を付与・剥奪する仕組みを用意し、都度申請を減らします。

外部委託や一時ユーザーには有効期限付きアカウントを発行し、期限切れの自動失効で”放置アカウント”を根絶します。

定着化KPI:更新遅延率、重複率、監査指摘件数、問い合わせ件数

運用の健全性は数字で見ます。代表的には、以下の指標を追います:

- 更新遅延率(イベント発生日からの反映までの時間)

- 重複率(社員ID重複・項目矛盾の件数)

- 監査指摘件数

- 問い合わせ件数/解決時間

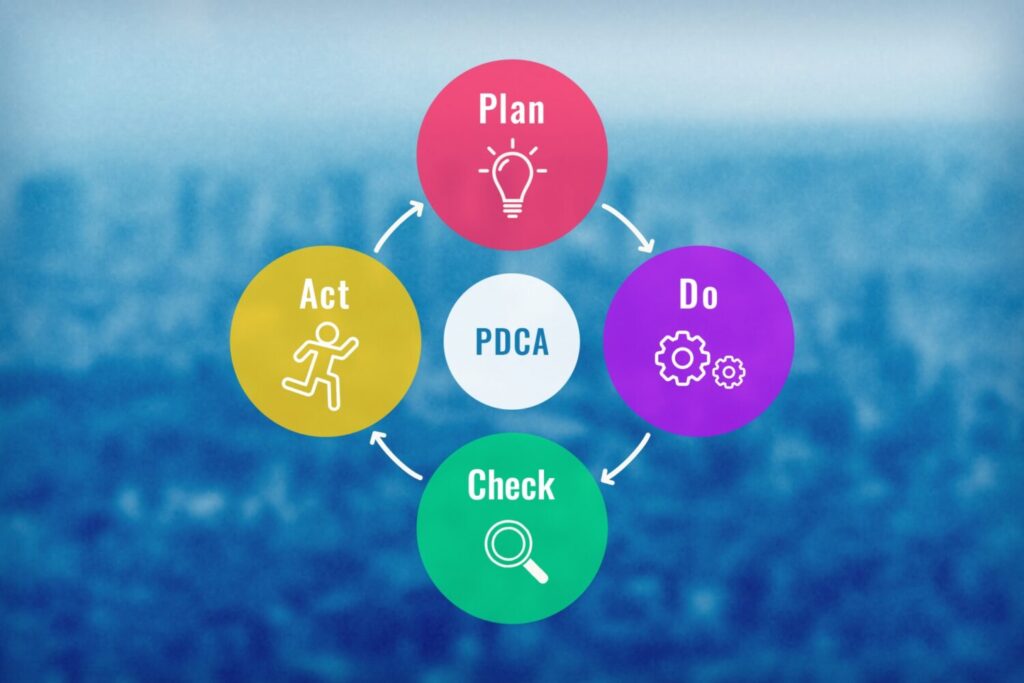

数字が悪化したらプロセスを直すという改善サイクルを回し、システムではなく運用を進化させます。

伴走ナビの支援メニュー:事例豊富・DX内製化・kintone活用で”自走できる仕組み”を作る

伴走ナビは、現場の事情に寄り添いながら、短期間で”動く台帳”を一緒に作ります。ゴールはベンダー依存ではなく、内製で回せる状態。小さく始めて、現場で育てる進め方です。

- 短期PoCから始める

- DX内製化の実現

- 導入事例の要点

短期PoCから始める:小さく作って早く回す進め方

90日ロードマップをベースに、まずはMVPを作って現場で試します。要件は紙の上ではなく、触りながら決めるのが定着の近道。

伴走ナビは、画面・権限・フローの初期設計、データ移行の設計と実行、教育まで一気通貫で支援します。

DX内製化の実現:担当者育成、運用設計、権限移譲の設計図

単に”作る”だけでなく、担当者が自分で直せるように育成メニューを用意。小さな改修を自走できるようにし、最終的には要件定義〜運用改善のサイクルを社内で回せる体制を作ります。

導入事例の要点:在籍管理の精度向上、作業時間の削減、監査対応の平準化

過去事例では、更新遅延率の半減、月次集計時間の大幅削減、監査指摘の解消など、数字で効く成果が出ています。

ポイントは、完璧主義で大規模導入を狙わず、MVP→段階拡張の順で”現場の成功体験”を積むことです。

よくある質問:費用・期間・社内説得・既存データの扱い

- 費用と期間の目安

- 社内説得の材料

- 既存データの整備

費用と期間の目安:スコープ別の現実的レンジ

初期はPoC前提で、台帳アプリ+基本フローの構築に数十時間規模、90日前後で定着まで持っていく設計が現実的です。

周辺連携(給与・勤怠・SaaS)や帳票要件が増えるほど工数は伸びますが、段階投資にすれば費用対効果が見えやすくなります。

社内説得の材料:リスク金額、工数削減、監査負荷低減の試算

意思決定者には情緒ではなく数字です。情報漏えい時の想定コスト、月次の集計・突合にかかる時間、人件費換算、監査準備の削減効果などを試算し、回収期間を示しましょう。

小規模MVPで”早い勝ち”を出すと、社内の空気が変わります。

既存データの整備:項目マッピング、データクレンジングの手順

移行前に、現行列と移行先項目のマッピング表を作り、必須・任意・変換ルールを明記します。

以下の作業を先に済ませると、移行後の運用が安定します:

- 社員IDのユニーク化

- 所属コードの正規化

- 表記ゆれの統一

- 日付形式の統一

まとめ:Excelの”良さ”は活かしつつ、社員情報は”仕組み”で守る(次の一歩を軽くする実践ガイド)

エクセルは手軽で強力ですが、社員情報のように頻繁に変わり、関与者が多く、法令対応が必要なデータには”ファイル”より”仕組み”が適します。

本記事では、限界の正体を5つの観点で可視化し、判断基準と移行の道筋を示しました。大切なのは、いきなり大規模に置き換えず、痩せさせてから小さく移すこと。

運用の型づくりと教育、数字で見る改善サイクルが成功の鍵です。伴走ナビは、事例豊富な知見とkintone活用で、内製できるチームづくりから寄り添います。