業務効率化を図る方法とは?アイデアやツールを徹底解説

「業務効率化を進めたいけれど、具体的にどうすればよいのか分からない」

「業務効率化のためのアイデアやツールを知りたい!」

そのような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

本記事では、業務効率化を図るための具体的な方法やアイデア、そして役立つツールを徹底的に解説します。さらに、効率化を成功させるための手順も紹介します。

業務効率化を進めると、多くのメリットを得ることが可能です。経営者や管理職、業務改善担当者の方など、業務効率化に関心がある方は、ぜひご覧ください。

■この記事でわかること

- 業務効率化が進まない理由とその解決方法

- 効率化しやすい業務や作業の具体例

- 業務効率化に役立つツールやkintoneの導入メリット

■こんな人におすすめの記事です

- 業務の無駄を減らし、生産性を向上させたいと考えている経営者や管理職の方

- 業務効率化の具体的な方法やツールについて知りたいビジネスパーソン

- kintoneの導入を検討しているが、メリットや具体的な利用方法を知りたい方

目次

業務効率化とは

業務効率化とは、業務プロセスの無駄を省き、生産性を向上させることを意味します。具体的には、業務の手順やフローを見直し、より効率的な方法に改善することです。

たとえば、手作業で行っていた業務をデジタルツールに置き換えたり、複雑な手続きや承認プロセスを簡略化したりがあげられます。

また、業務効率化は単なる作業のスピードアップだけでなく、品質の向上やコスト削減にもつながります。従業員の負担を減らし、業務に対するモチベーションを高めることも重要なポイントです。

効率化を進めるためには、まずは現状の課題を正確に把握し、具体的な改善策の検討が必要です。これらを的確に実行すると、業務全体のパフォーマンスを上げられるでしょう。

業務効率化が進まない3つの理由

業務効率化を進めるうえで、いくつかの課題が存在します。これらの問題を解決しなければ効率化は進まず、企業の生産性も向上しません。

このパートでは、以下の3つの課題を解説します。

- 情報共有がスムーズでない

- 手順が多くて煩雑

- デジタルツールが不足している

それぞれの問題点について、具体例を交えながら詳しく見ていきましょう。

コミュニケーションが不足している

社内コミュニケーションがスムーズでない場合、情報共有が滞り、業務の進行が遅れるケースがあります。

たとえば、チームメンバー間での情報伝達ミスや、重要な連絡が行き届かないなどがあげられます。これにより、同じ作業を二度行う無駄や、業務が遅延する場合も。とくに、プロジェクトの進行状況やタスクの割り振りが不明確だと、作業の重複や見落としが発生しやすくなります。

効率的なコミュニケーション手段を整えることが、業務効率化には必要といえます。チャットツールやプロジェクト管理ツールなど、リアルタイムに情報共有する仕組みの導入を検討するとよいでしょう。

業務プロセスが複雑である

業務プロセスが複雑な場合、作業の流れがスムーズに進まず効率が低下します。たとえば、複数の承認が必要だったり、無駄な手順が多かったりすると、作業時間が長くなりがちです。

また、手順が多すぎると従業員がミスしやすくなります。プロセスの簡略化や標準化を図ることで、業務のスピードと質を高められます。

具体的には、複雑になりがちなプロセスを、シンプルな手順に変更するとよいでしょう。たとえば、承認プロセスを一部自動化することで、承認待ちの時間を削減できます。

ツールやシステムを活用していない

適切なツールやシステムを導入していない企業は、手作業による業務が多く、効率が悪くなりがちです。たとえば、Excelや紙ベースの管理では、データの入力ミスや集計ミスが発生しやすくなります。

しかし、デジタルツールやシステムを導入すると、業務の自動化や効率化が図れます。手作業も減るため、単純ミスも軽減されるでしょう。たとえば、クラウドベースのプロジェクト管理ツールを採り入れると、データの一元管理とリアルタイムによる更新が可能です。

これにより、業務の正確性とスピードが大幅にアップします。

業務効率化を図りやすい3つの作業

業務効率化を進めるにあたって、取り掛かりやすい業務がいくつかあります。これら作業の改善に着目することで、業務効率化をスムーズに進められます。

このパートでは、以下の3つの作業を解説します。

- 日常的に行われるルーチンワーク

- フォーマットを使って簡略化できる作業

- 自動処理が適用できる業務

それぞれ詳しく見ていきましょう。

繰り返し作業

頻繁に行われる繰り返し作業は、業務効率化の対象としてもっとも効果的です。たとえば、毎日行うデータ入力や定期的な報告書作成などが該当します。

これらの作業は手順が決まっているため、効率化が図りやすいです。ツールを導入して自動化や半自動化を採り入れると、時間と労力を大幅に削減できます。

データ入力の自動化ツールを使用すれば、手動入力のミスが減り、作業スピードが改善され、処理能力も一段とアップするでしょう。

テンプレート化しやすい作業

テンプレート化が可能な業務も、効率化しやすい作業です。定型文のメール作成や定期的な報告書作成など、同じフォーマットを繰り返し使用する作業が該当します。

これらのテンプレートを作成することで、作業時間を短縮できるでしょう。たとえば、メールテンプレートを用意しておけば、頻繁に送信するメールの作成時間を削減できます。

また、報告書のフォーマットを固定することで、情報の整理や記入がスムーズになります。

自動化できる作業

データのバックアップ、定期的なシステム更新、請求書の発行などは効率化しやすい作業です。これらの作業は、専用ツールやソフトウェアを使用することで、自動化が可能です。

自動化により、作業漏れやヒューマンエラーが減り、業務の正確性とスピードアップにつながります。

たとえば、定期的なバックアップをスケジューリングすると、データを確実に保護できます。

業務効率化の3つのメリット

業務効率化を進めることで、企業にはさまざまなメリットがあります。

このパートでは、3つのメリットを紹介します。

- 経費の節約

- 作業効率の向上

- 社員のやる気アップ

コスト削減につながる

業務効率化により、無駄な作業や資源の消費を減らせるため、結果的にコスト削減につながります。たとえば、紙ベースの書類管理をデジタル化することで、印刷費用や保管スペースの節約が可能です。

加えて、手作業で行っていたデータ入力や集計を自動化ツールに置き換えると、人的ミスが減り、確認作業にかかる時間も短縮されます。

また、プロセスの見直しにより、不要な手順や重複作業を排除すると、全体の業務効率が向上します。たとえば、在庫管理システムを導入すると、過剰在庫や在庫切れを防げるでしょう。

生産性が上がる

業務効率化は生産性の向上にも直結します。作業手順の見直しや自動化ツールの導入により、一人ひとりの業務処理能力が上がるからです。

たとえば、データ入力作業をツールに任せられるようになると、従業員が本来の業務に集中する時間を確保できます。これにより、短時間でより多くの成果を上げられ、全体の生産性も上がるでしょう。

また、プロジェクト管理ツールを導入すると、タスクの進捗状況をリアルタイムで把握でき、遅延や重複作業の防止につながります。

従業員のモチベーションが上がる

効率化された業務環境は、従業員のモチベーション向上にもつながります。無駄な作業が減り、業務の進行がスムーズになることで、ストレスが軽減されるからです。

煩雑な手続きが簡略化されると、従業員が本来の業務に集中できるようになります。また、効率化によって達成感や成功体験が増えるため、仕事に対する意欲も高まるでしょう。

たとえば、目標管理ツールを使用して個々の達成状況を可視化すれば、目標達成に向けたモチベーションが高まります。

さらに、頻繁なフィードバックは従業員の成長のサポートにつながり、個々の成長意欲を高められます。結果として、従業員の満足度が向上し、離職率低下の効果も得られるため、業務効率化は企業成長にも重要です。

さらに、ナレッジシェアリングツールを活用すると、社内の情報共有がスムーズになり、チーム全体のスピード感が増すでしょう。

業務効率化を進めるための6つのステップ

業務効率化を効果的に進めるためには、明確な手順を踏むことが重要です。以下のプロセスを実行することで、業務の無駄を減らし、生産性を向上させられます。

このパートでは、具体的な6つの手順を解説します。

- 1.現状分析と業務のリスト化

- 2.問題点の特定

- 3.解決策の検討

- 4.実行計画の立案と実施

- 5.施策の実行

- 6.結果の判断と改善

順を追って見ていきましょう。

1.現状の業務をリスト化する

まず、現状の業務を詳細にリスト化するとよいでしょう。これにより、どの業務が無駄であるか、どこに改善の余地があるかを明確に把握できます。

たとえば、日々の業務内容や担当者、所要時間などをリストアップします。これにより、業務の全体像が見える化され、問題点が浮き彫りになるでしょう。

まずは、業務をリスト化し、現状を客観視できるように整理していきましょう。

2.改善ポイントを洗い出す

リスト化した業務をもとに、改善すべきポイントを洗い出します。どの作業が無駄になっているのか、重複している業務はないかを確認してください。

たとえば、手間のかかる手動作業や、情報共有が不十分な部分を特定しましょう。この段階では、なるべく多くの改善点をあげるのが重要です。

より現場に則した改善点を得るために、従業員からのフィードバックを集めるのもおすすめです。

3.改善方法を検討する

改善ポイントが明確になったら、それに対する具体的な改善方法を検討します。たとえば、ツールやシステムの導入、業務フローの見直しなどが考えられます。

各改善案のメリットとデメリットを比較し、最適な方法を選定しましょう。この段階で、コストや導入にかかる時間、効果の見込みなども考慮するのが重要です。

複数の改善案を用意しておくことで、実行段階でトラブルが発生した場合も柔軟に対応できます。

4.スケジュールを立てる

改善方法が決まったら、実行するためのスケジュールを立てます。具体的には、各タスクの開始日と終了日、担当者を指定してください。

また、進捗状況を定期的に確認するためのミーティングを設定することも重要です。スケジュールを立てることで、計画的に施策を進められるでしょう。

さらに、進捗を可視化するツールを使用すると、全体の進行状況を把握しやすくなります。

5.施策を実行する

計画にもとづき、具体的な施策を実行します。この段階では、関係者全員が計画通りに動けるように、事前に十分な説明と教育を行いましょう。

進捗状況を常に把握し、問題が発生した場合は迅速に対応できる体制を整えてください。施策の実行は、業務効率化の成果を左右する重要なフェーズです。

具体的なアクションプランを設定し、担当全員が同じ目標を持つことで、スムーズに施策を実行できます。

6.トライ&エラーを繰り返す

施策を実行した後も、やりっぱなしにならないよう継続的な改善が必要です。実行結果を評価し、必要に応じて改善策を見直します。

たとえば、初期の施策で期待どおりの効果を得られなかった場合は、別の方法を試みるのが重要です。トライ&エラーを繰り返すことで、最適な業務効率化の方法が見つかります。

PDCAサイクルを回すことにより、業務効率化の効果を最大限引き出せます。

業務効率化の5つのアイデア

業務効率化を実現するためには、さまざまなアプローチがあります。

ここでは、具体的に取り組みやすい5つのアイデアを紹介します。

- 紙の使用を減らす

- リモートワークを取り入れる

- 効率化ツールを使う

- 自動化の可能性を探る

- 業務の見直しを定期的に行う

これらの方法を実践することで、業務の無駄を減らし、全体の生産性向上が可能です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

ペーパーレス化に取り組む

紙の使用を減らし、デジタル化を進めることは、業務効率化に効果的です。たとえば、紙の書類をスキャンしてデジタルデータとして保存すれば、物理的な保管スペースを削減できます。

また、デジタルデータは検索や共有が容易で、業務のスピードアップに役立ちます。

なお、ペーパーレス化を進めるためには、クラウドストレージや電子署名ツールの導入が有効です。これにより、書類の管理がシンプルになり、業務効率化が図れます。

テレワークを導入する

テレワークを導入すると業務の柔軟性と効率性が向上します。たとえば、通勤時間が減るため、従業員自身の生産性が上がります。

また、自宅で業務できると、働きやすい環境が整い、従業員のモチベーションも高まるでしょう。

テレワークをスムーズに導入するためには、適切なコミュニケーションツールやプロジェクト管理ツールの活用が不可欠です。これにより、遠隔地でもチーム全体の連携が保たれ、業務効率が向上します。

ツールを活用する

業務効率化を進めるためには、適切なツールの導入が重要です。たとえば、プロジェクト管理ツールを使うことで、タスクの進捗状況をリアルタイムで把握でき、作業の重複や抜け漏れを防げます。

また、コミュニケーションツールを活用することで、情報の共有がスムーズになり、意思決定のスピードが上がります。

業務全体の流れを改善するためには、数あるツールの中から自社に合った適切なものを選定しましょう。

自動化ツールを検討する

データ入力や集計作業が自動化されると、作業時間を短縮できます。たとえば、RPAツールを使用すると、繰り返し行われるデータ入力が自動化されるため、手作業によるミス削減が可能です。

また、定期的なレポート作成やメール送信などのルーチンワークを自動化することで、従業員がほかの業務に集中できます。たとえば、メールマーケティングツールを導入すれば、顧客への定期的なフォローアップメールを自動的に送信できるでしょう。これにより、営業スタッフが新規顧客の開拓や重要な商談に時間を割けます。

ほかにも、関係者に通知を送る仕組みを整えることも、コミュニケーションの効率化として有効です。

定期的に業務プロセスを見直す仕組みをつくる

業務の効率化を持続的に進めるためには、定期的な業務プロセスの見直しが必要です。たとえば、定期的に業務フローを点検し、無駄な手順や効率の悪い作業を特定してください。これにより、継続的に改善でき、業務の質が向上します。

また、見直しのための定期的なミーティングや、フィードバックを収集する仕組みを整えるのが重要です。各担当を明確にし、計画的に進められるように体制も構築しましょう。

業務効率化におすすめの5つの基本ツール

業務効率化を進めるためには、適切なツールの導入が欠かせません。

このパートでは、とくに有用な5つの基本ツールを紹介します。

- 社内のやり取りを円滑にするツール

- タスクの進捗を管理するツール

- 案件の状況を把握するツール

- スケジュールを整理するツール

- 業務フローを改善するツール

それぞれのツールについて、詳しく見ていきましょう。

コミュニケーションツール

業務効率化を進めるうえで、社内のやり取りがスムーズであることはもっとも重要です。たとえば、SlackやMicrosoft Teamsなどのツールを導入することで、リアルタイムで情報共有でき、メールのやり取りに比べて迅速なコミュニケーションが図れます。

また、チャット機能だけでなく、ファイル共有やビデオ会議機能も備えているツールも多く、遠隔地にいるメンバーとスムーズに連携可能です。これにより、情報の伝達ミスを減らし、素早く意思決定できます。

タスク管理ツール

タスクの進捗を管理するツールも、業務効率化には欠かせません。たとえば、TrelloやAsanaなどのタスク管理ツールを使うと、各メンバーのタスク状況を一目で把握できます。これにより、タスクの進行状況をリアルタイムで確認し、遅延や重複作業を防ぐことが可能です。

また、タスクの優先順位を設定したり、期限を設定することで、効率的に業務を進められます。

案件管理ツール

案件の状況を把握するためのツールも重要です。たとえば、SalesforceやZoho CRMなどの案件管理ツールを利用すると、顧客情報や案件の進捗状況を一元管理できます。これにより、営業活動の効率化が図れ、顧客対応の質が向上します。

また、案件の状況をリアルタイムで共有することで、チーム全体の連携がスムーズになり、ほか案件の状況の把握も可能です。案件管理ツールの導入は、営業チーム全体のパフォーマンス向上に役立ちます。

スケジュール管理ツール

スケジュールを整理するツールは、時間管理において有効です。たとえば、Google カレンダーやOutlook カレンダーなどのスケジュール管理ツールを使用することで、個人やチームの予定を一元管理できます。これにより、会議の設定やリソースの調整が容易になり、無駄な時間の削減が可能です。

また、リマインダー機能を活用すると、重要な予定を忘れずに対応できるでしょう。スケジュール管理ツールの導入は、時間の有効活用につながります。

ワークフロー

承認プロセスが明確になることで、各ステップの進捗状況をリアルタイムで把握できます。どの段階で承認が滞っているのかをすぐに特定できるため、迅速に対応できるでしょう。たとえば、承認待ちのタスクの可視化により、担当者が素早く確認し、次のステップに進むためのアクションを取ることが可能です。

また、承認作業が順序立てて行われるため、業務の透明性も向上します。誰がいつ何を承認したのかが明確になり、トラブルシューティングしやすくなるでしょう。これにより、責任の所在が明確になり、業務の信頼性が高まります。

さらに、承認フローの自動化により、手動での承認作業にかかる時間と労力を削減できます。たとえば、定型の承認プロセスを自動化することで、承認者が手動で書類を確認する手間が省け、迅速に次の手順へ進められるでしょう。

業務効率化にはすべて揃ったkintoneがおすすめ

業務効率化を進めるためには、ツールやシステムの導入が不可欠です。数あるツールのなかでも、kintoneは業務効率化に必要な機能が詰まったプラットフォームのため、おすすめです。

このパートでは、kintoneの特徴やメリットを解説します。

- kintoneの概要

- 基本的な機能

- 導入による利点

- 導入の手順

kintoneを知らない方は、ぜひ参考にしてください。

kintoneとは

kintoneは、日本の企業であるサイボウズ社が提供するクラウド型の業務アプリ作成プラットフォームです。企業の日常業務をデジタル化し、一元管理するためのさまざまなアプリを提供しています。とくに、プログラミングの知識がなくても直感的に操作できる点が魅力です。

kintoneの最大の特徴は、使いやすさと柔軟性です。ユーザーはドラッグ&ドロップ操作で簡単にアプリケーションを作成できます。たとえば、データベース、フォーム、レポートなど、業務に必要な要素を自由に組み合わせて、自社の業務に最適なアプリを作れます。これにより、特定の業務フローに合わせたカスタマイズが可能です。

さまざまな業種・業態の企業で幅広く使われていることも強みの一つです。kintoneについて詳しく知りたい方は、kintone公式サイトを参考にしてください。

kintoneの基本機能

kintoneの基本機能を簡単に表にまとめました。これらの機能を組み合わせて活用することで、業務の効率化と一元管理が実現できます。

表:kintoneの基本機能

| 機能 | 詳細 |

|---|---|

| データベース管理 | データを一元管理し、簡単に検索・編集が可能 |

| フォーム作成 | ドラッグ&ドロップで簡単にカスタマイズ可能なフォームを作成 |

| レポート作成 | データを元にグラフや表を作成し、視覚的に分析 |

| タスク管理 | タスクの進捗状況をリアルタイムで把握でき、効率的に管理 |

| コミュニケーション | チャットやコメント機能で、チーム内の情報共有がスムーズ |

| プロジェクト管理 | プロジェクトの進行状況を一元管理し、遅延やミスを防止 |

| ワークフロー | 業務プロセスを自動化し、承認作業などの手間を削減 |

| カスタマイズ | プログラミング不要で、業務に合わせた柔軟なカスタマイズが可能 |

| API連携 | 他のシステムと連携し、データの一貫性を保ちながら業務を効率化 |

| セキュリティ | アクセス権限の設定やデータ暗号化で、情報を安全に管理 |

上記以外にも、あらかじめテンプレートやサンプルアプリが用意されています。これらを活用して、自社の業務に合ったアプリの開発が可能です。

なお、kintoneの基本機能についてより詳しい情報を知りたい方は、こちらのサイトを参考にしてください。

kintoneの導入メリット

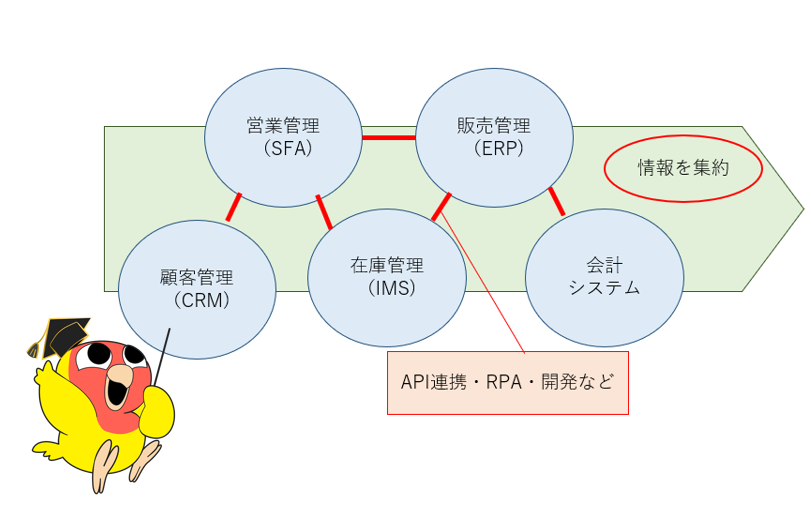

業務の一元管理が可能

kintoneを導入することで、複数の業務を一元的に管理できるため、情報の散在や重複を防げ、効率化を図れます。たとえば、プロジェクトごとに異なるツールを使っていた場合でも、kintoneを使うことで一つのプラットフォームに統合可能です。

また、リアルタイムでデータが更新されるため、最新の情報を常に把握でき、迅速な意思決定が実現します。これにより、チーム全体のパフォーマンスアップにもつながります。

カスタマイズが容易

kintoneは柔軟なカスタマイズ機能を搭載しており、自社の業務に最適な形でツールを構築できます。たとえば、特定の業務フローに合わせてフォームやレポートのカスタマイズが可能です。

ノンプログラミングで構築可能なため、業務の要件が変わった際に迅速に対応できるのがkintoneの強みです。

新しい業務プロセスが追加された場合でも、既存のアプリケーションを簡単に修正・追加できます。また、各部門ごとに異なる要件に対応するためのカスタムアプリ作成も可能です。

さらに、kintoneのカスタマイズ機能は、ユーザーのフィードバックを取り入れやすい点も魅力です。実際の業務で使用しながら、現場の声を反映してアプリを改善していくことで、より使いやすいツールに進化させられます。

チーム間の連携がしやすい

kintoneのコミュニケーション機能を活用することで、チーム内外の連携がスムーズになります。情報の共有やタスクの進捗管理ができるため、プロジェクトの進行が効率的に。

たとえば、コメント機能を使ってリアルタイムでフィードバックが可能です。また、チャット機能やファイル共有機能により、情報伝達が確実にでき、ミスや遅延を減少させられます。

これにより、チーム全体の協力体制が強化され、プロジェクトの成功率が高まります。

kintoneの導入方法

自社で導入する

kintoneを自社で導入する場合、まずは公式サイトから無料トライアルを始めることをおすすめします。トライアル期間中に基本的な機能を試し、自社の業務にどのように適用できるかを確認できます。なお、サイボウズの公式サイトには、導入ガイドやチュートリアル、FAQなどが充実しており、これらを参考にしながら設定やカスタマイズを進めることが可能です。

自力で導入するメリットは、コストを抑えながら自社のペースで進められる点です。また、導入に至るまでに社内で蓄積された知識は、将来的なカスタマイズやトラブルシューティングに役立ちます。

一方、初期設定やカスタマイズに時間がかかることや、専門的な知識が不足している場合には効率的に導入が進まない可能性があることを考慮しておきましょう。

kintoneのパートナー企業に相談する

自社での導入が難しい場合や、より専門的なサポートが必要な場合は、kintoneのパートナー企業に相談することも一つの方法です。パートナー企業は、kintoneの導入支援やカスタマイズ、トレーニングなどを提供しています。パートナー企業に相談することで、自社の要件に最適な形でkintoneを導入でき、スムーズな運用開始が可能です。

パートナー企業に相談するメリットは、専門的な知識と経験を持つプロがサポートしてくれるため、導入が迅速かつ確実に進む点です。カスタマイズや特定の要件に対する解決策も提案してくれるため、自社のニーズにぴったり合ったシステムを構築できます。また、導入後のサポートやトレーニングも提供されるため、安心して運用を続けられるでしょう。

一方、デメリットとしては、外部に依頼するためのコストが発生することや、導入スケジュールがパートナー企業との調整になるため、自社のペースで進められない可能性があげられます。また、依頼した内容に対して変更や追加が発生した場合、別途費用や時間がかかるケースもあるため注意が必要です。

なお、パートナー企業であるペパコミが提供する伴走サービスは、最終的に内製化できるまでサポートしてくれるサービスのためおすすめです。プロのサポートを受けつつ、自社にノウハウを蓄積できます。

ペパコミの伴走サービスについて詳しい情報を知りたい方は、こちらのサイトを参考にしてください。

まとめ:業務効率化にはツールの導入がおすすめ!自社に合ったツールを検討しましょう

本記事では、業務効率化を図るための具体的な方法やアイデア、そして役立つツールを詳しく解説しました。

業務効率化を実現するためには、自社に合ったツールの導入が欠かせません。kintoneのような柔軟で使いやすいツールを活用することで、業務の一元管理やカスタマイズが容易に行え、チーム間の連携もスムーズになります。自社での導入が難しい場合は、パートナー企業に相談し、専門的なサポートを受けることを検討しましょう。

業務効率化を進めることで、企業の生産性向上やコスト削減、従業員のモチベーションアップが期待できます。ぜひ、自社に最適なツールを検討し、効率化を進めてください。

なお、業務効率化のためにkintoneを活用されたい方は、お気軽にペパコミまでご相談ください!